TOGAF

Mise en oeuvre des modèles d'architecture d'entreprise

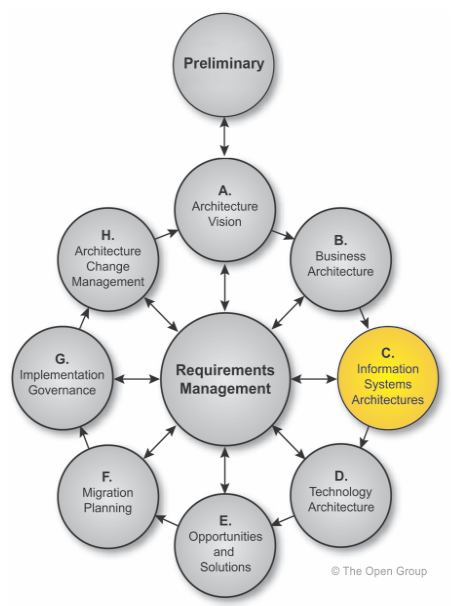

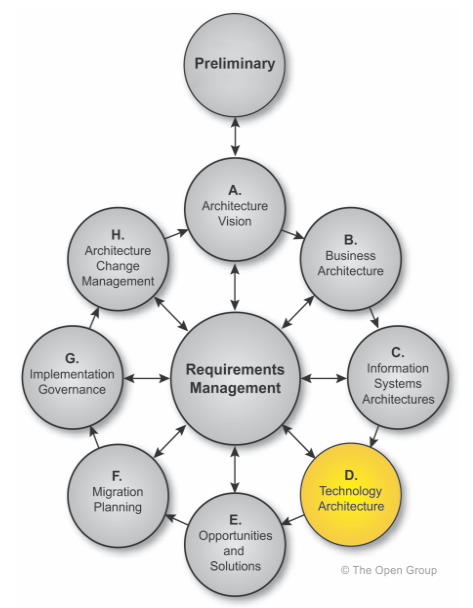

Comment mettre en œuvre la phase C Système d’Information et la phase D Technique de la méthode ADM (Architecture Development Method) du framework d’Architecture d’Entreprise TOGAF (The Open Group Architecture Framework)

La phase C doit mettre en place l’implémentation et l’exécution des constituants métier indépendamment de la phase D technique qui doit établir la correspondance physique et technologique avec les composants des phases précédentes.

Phase C Système d’Information

La phase C est divisée en 2 : l’architecture des données et l’architecture applicative.

On retrouve les mêmes principes des autres méthodes d’architecture d’entreprise comme l’urbanisation du Système d’Information ou Praxeme qui sont :

- d’avoir une interface entre la couche métier et la couche technique, indépendante de celle ci, ce rôle est joué par la phase C.

- de faire correspondre à chaque bloc de données un bloc applicatif qui en est l’unique propriétaire et qui est le seul à pouvoir les modifier.

Phase D technique

L’objectif de la phase D est d’avoir une infrastructure et des composants logiciels cohérents qu’ils proviennent de progiciels du commerce, d’ERP ou bien de développement maison.

Ce choix capital se pose à maintes reprises aux architectes des grandes organisations.

Combien se sont lancés dans des développements spécifiques pour s’apercevoir qu’ils réinventaient la roue, puis de tout arrêter pendant qu’il était encore temps pour à la fin adopter un progiciel du commerce paramétrable suivant leurs besoins quitte à les implémenter eux mêmes ou par l'éditeur dans le cas où ils n'existaient pas.

On retrouve les concepts de l’architecture SOA (Service Oriented Architecture).

La phase C est comparable à l’interface logique de service qui est la structure fondamentale du composant et qui reste inchangée quel que soit son implémentation en C, Java, SOAP, REST, … qui relève bien de la phase D.

L’important est de pouvoir identifier le rôle de chaque composant indépendamment des technologies employées pour leur exécution.

Encore une fois comme dans l’urbanisation du SI, il n’y a pas d’ordre préconisé, on peut appliquer une méthode top down c’est-à-dire commencer par spécifier l’architecture applicative puis technique ou faire l’inverse avec la méthode bottom-up.

Ce dilemme cornélien se solde par un mixte des 2 méthodes.

Les articles à venir seront bien évidemment consacrés aux phase E Opportunités et Solutions, F Planning de migration, G Gouvernance de la mise œuvre, H Gestion de la maintenance et des évolutions et enfin à la vision dynamique des exigences.

Rhona Maxwel

@rhona_helena

"La vraie faute est celle qu’on ne corrige pas."

Confucius

Articles conseillés :

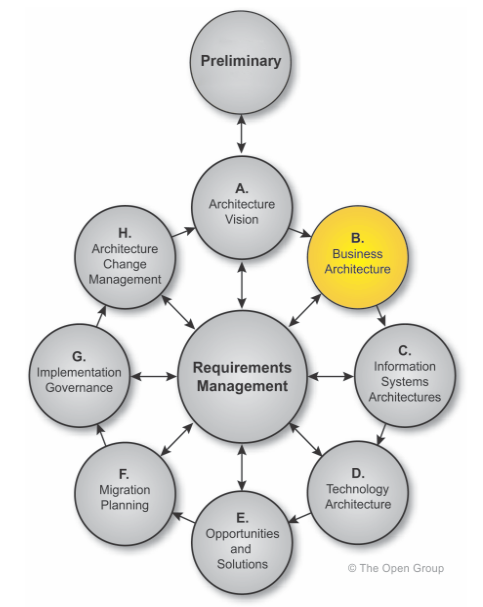

Comment mettre en œuvre la phase B Métier de la méthode ADM (Architecture Development Method) du framework d’Architecture d’Entreprise TOGAF (The Open Group Architecture Framework)

Le métier avec ses exigences, ses processus et ses entités, gouverne l’architecture d’entreprise.

La phase B Métier permet de fixer l’architecture cible et de mesurer les impacts.

Par exemple, une optimisation ou carrément l’apparition d’un nouveau processus métier est décrite dans cette phase et montre les changements dans le travail des acteurs, dans les flux d’informations échangés et dans les services métiers.

La phase B métier est modélisée comme toutes les autres phases suivant les points de vue des acteurs c’est-à-dire en fonction des sujets qui les intéressent et de leur niveau d’affinement.

Le document de sortie de la phase B Métier est le document de "définition de l’architecture" qui est complété par chacune des phases en fonction du domaine qui la concerne.

Le document est validé avant les phase E Opportunités et Solutions et F Planning de migration.

Au début de la phase B Métier, comme indiquée dans la « check list », on consulte le référentiel à des fins de réutilisabilité des travaux précédents et de conformité aux règles édictées.

Bien sûr, ceci est commun à chaque phase.

Une autre chose commune à toutes les phases, c’est d’évaluer les impacts de manière transverse au-delà de ses frontières pour éviter les effets de bords imprévus par exemple sur des projets en cours.

Les phases B, C et D décrivent le document « Spécifications des exigences d’architecture » qui est livré en sortie de chaque phase.

Le but est de décrire en détail ce qui sera réalisé dans l’architecture cible.

Comme dans tous les projets, on spécifie les exigences fonctionnelles sans oublier les non fonctionnelles qui impactent les solutions en termes de faisabilité.

La phase B Métier a donc pour objet :

- Les entités métier c’est les concepts cœur du métier et qui sont la base de la phase C Système d’Information

- Les processus métier, rouages centraux de l’efficience de l’entreprise et donc la base de l’architecture d’entreprise

- Les buts stratégiques et opérationnels

- L’organisation

- Les acteurs métier et leurs rôles

Rhona Maxwel

@rhona_helena

"Ce qui est passé a fui ; ce que tu espères est absent ; mais le présent est à toi."

Proverbe arabe

Articles conseillés :

La phase A Vision du cycle de la méthode ADM (Architecture Development Method) de la transformation d’entreprise TOGAF (The Open Group Architecture Framework)

Elle a pour but :

. de développer les éléments de la phase préliminaire comme le planning d’élaboration, les indicateurs clés, les concepts d’architecture et l’organisation.

. de préparer les phases suivantes avec des modélisations globales de haut niveau non détaillées des architectures initiale et cible avec les principales solutions.

Vous trouverez un condensé de TOGAF et le fonctionnement itératif d'ADM dans mes précédents articles :

- TOGAF pour les nuls.

- Le processus des itérations ADM (Architecture Development Method), le moteur de la transformation d’entreprise TOGAF (The Open Group Architecture Framework)

La perspective est horizontale (métier, système et technique) alors que les autres phases se situent de manière verticale en ne couvrant qu’un seul domaine.

La phase A Vision commence par la validation du document « demande de mise en chantier de l’architecture (Request for Architecture Work) » de la phase préliminaire.

Elle se termine par le document « Vision de l’architecture » qui est validé.

Ce document contient :

- La liste des parties prenantes, leurs rôles, leurs implications

- Un consensus sur les objectifs, les exigences, les contraintes et les règles d’architecture

- Le périmètre impacté

- Le plan de développement du cycle ADM, les moyens humains, techniques et financiers

- Une cartographie à grande échelle de l’architecture initiale et de l’architecture cible

- L’identification des risques et le plan pour les réduire

Que du classique, comme pour tout projet, il faut connaître les sponsors, les décideurs, les frontières, les buts, le calendrier, les coûts, les ressources et les risques.

Logiquement, la phase suivante B Architecture Métier sera l'objet du prochain épisode.

Rhona Maxwel

@rhona_helena

"Vieillir n’est, au fond, pas autre chose que n’avoir plus peur de son passé."

Stefan Zweig

Articles conseillés :

Quelques raisons de l'échec des projets informatiques

Comment identifier, simuler, améliorer et modéliser les processus métiers ?

Comment mettre en place un jeux de rôles pour modéliser un processus métier ?

Le processus des itérations ADM (Architecture Development Method), le moteur de la transformation d’entreprise TOGAF (The Open Group Architecture Framework)

Le processus itératif est le meilleur moyen pour parvenir à ses objectifs c’est-à-dire la transformation de l’architecture d’entreprise pour avoir une vision globale des aspects stratégiques, métiers, organisationnels et pour maîtriser l’alignement entre le métier et la technique, clé d’un Système d’Information agile.

Ce concept d’itération a été traité dans nos différents articles consacrés aux méthodes de développement d’application comme UP (Unified Process ou RUP Rational Unified Process ou encore 2TUP 2 Tracks Unified Process).

Du reste tous les concepts qui suivent comme la phase préliminaire, la vision, les parties prenantes, leurs rôles, le périmètre, le plan de développement, les risques, … se trouve dans UP et dans les autres méthodes comme l'urbanisation du Système d'Information, Praxeme, ....

Voici quelques articles que nous avions consacré à la méthode UP et à la méthode de modélisation des besoins avec l'outil UML :

- Modélisation des besoins : qu'est ce je dois faire et ne pas faire ?

- Urbanisation SI : la méthode ultime pour modéliser les besoins d'un projet - 1ère partie - Vue globale

La documentation de la méthode ADM se trouve dans la parties II les bonnes pratiques dans la III.

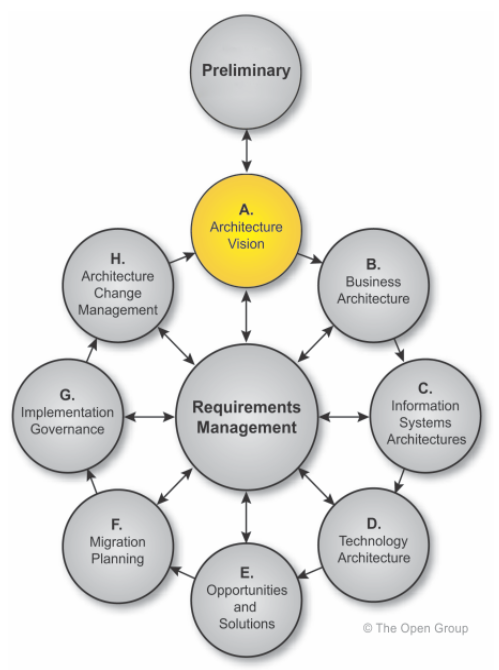

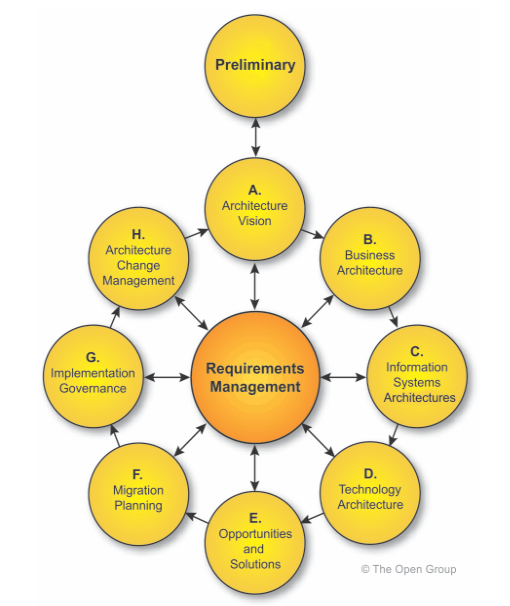

En ce qui oncerne TOGAF nous retrouvons le fameuse étoile représentant le cycle des différentes phases de la méthode ADM :

TOGAF conseille d’avoir 4 cycles de plusieurs itérations où chaque itération regroupe les phases suivantes :

- Itération de contexte, composé des phases « préliminaire » et « A Vision »

- Itération de définition de l’architecture, composé des phases « B Métier », « C Système d’Information », « D Technique »

- Itération de transition et de planning, composé des phases « E Opportunités et Solutions », « F Planning de migration »

- Itération de gouvernance, composé des phases « G Gouvernance de la mise en œuvre », « H Gestion de la maintenance et des évolutions »

- Phase A Vision

- Itération 1 « B Métier 1 », « C Système d’Information 1 », « D Technique 1 »

- Itération 2 « B Métier 2 », « C Système d’Information 2 », « D Technique 2 »

- Itération 3 « B Métier 3 », « C Système d’Information 3 », « D Technique 3 »

- Itération 1 « E Opportunités et Solutions 1 », « F Planning de migration 1 »

- Itération 2 « E Opportunités et Solutions 2 », « F Planning de migration 2 »

- …

Dans un contexte de refonte du Système d’Information (cas d’une fusion, très fréquent par les temps qui courent), où on doit concevoir des solutions dans un laps de temps réduit, il est conseillé que la 1ère itération de définition (« B Métier 1 », « C Système d’Information 1 », « D Technique 1 ») se concentre sur l’architecture cible et ensuite dans la 2ème itération insister sur l’architecture existante.

Mais comme on l’a dit au début de cet article, il faut s’adapter au contexte.

En fonction de la situation, on peut aussi prendre parti pour une planification opposée de la précédente, c’est-à-dire la 1ère itération de définition (« B Métier 1 », « C Système d’Information 1 », « D Technique 1 ») se concentre sur l’architecture existante et ensuite dans la 2ème itération insister sur l’architecture cible.

La phase préliminaire

Le but est de mettre l’organisation en capacité de maîtriser la gestion et les transformations de son architecture et de préparer le déclenchement d’un cycle ADM avec le procès-verbal de démarrage : « demande de mise ne chantier de l’architecture (Request for Architecture Work) ».

Cette phase de ne fait pas partie du cycle ADM.

Les questions « où, quoi, pourquoi, qui et comment » trouvent réponses dans ce document spécifiant entre autres les objectifs stratégiques, les sponsors, les moyens financiers, les contraintes, …

TOGAF spécifie une approche itérative par incrément commune aux autres méthodes comme l’urbanisation des Système d’Information, Praxeme, …

Ce concept permet de ne pas figer les entrées qui peuvent évoluer selon des évènements externes ou internes.

La progression par itération permet de prendre en compte le plus tôt possible les contraintes de tout ordre.

Les prochains articles seront consacrés à une synthèse des différentes phases du cycle de la méthode ADM.

Rhona Maxwel

@rhona_helena

"Autrui, c’est ce moi-même dont rien ne me sépare, absolument rien si ce n’est sa pure et totale liberté …"

Jean-Paul Sartre

Articles conseillés :

Recette d'une bonne urbanisation du SI

L'urbanisation du SI, ne perdez pas les clés du succès !

L’élaboration du Cahier de Recette

Modélisation des besoins : qu'est ce je dois faire et ne pas faire ?

Urbanisation SI : la méthode ultime pour modéliser les besoins d'un projet - 1ère partie - Vue globale

TOGAF pour les nuls.

Voici un condensé sur TOGAF (The Open Group Achitecture Framework), le standard d’architecture d’entreprise qui s’impose aujourd’hui.

Dans cet article vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur TOGAF sans être obligé de lire les 52 documents de référence en anglais.

Comme nous l’avions fait pour un autre cadre d'architecture d'entreprise, le framework de Zachman, pour le langage de modélisation des processus métiers BPMN et enfin le langage de modélisation des systèmes complexes SysML :

- Architecture d'entreprise : le framework de Zachman pour les nuls

- BPMN pour les nuls : les collaborations

- SysML pour les nuls : de la modélisation des exigences à la réalisation du système

Le meilleur cap pour atteindre son but.

Évidemment l’objectif suprême est la réalisation d’applications opérationnelles.

Pour se faire, il faut une vision globale couvrant les aspects stratégiques, métiers, organisationnels, s’assurer de l’alignement entre le métier et la technique, rechercher constamment l’évolutivité des SI et avoir une culture de l’innovation.

TOGAF intègre les stratégies, les exigences, les processus métiers, les applications, les infrastructures techniques et des associations efficientes entre ces différents aspects et va même jusqu'à la planification et la gestion du changement.

L’ADM (Architecture Development Method) spécifie le cycle des étapes ou phases de la méthode et leurs transitions. Le plancher de la durée d’un cycle ADM peut être de 6 mois et le plafond de 2 ans.

Comme toutes méthodes, pour contribuer à atteindre les objectifs fixés depuis la vision (A) jusqu'à la maintenance de l’architecture déployée (H), les étapes requièrent des artefacts en entrées et fournissent des produits en sortie.

La démarche consiste de connaître l’existant, fixer la cible, établir la meilleure trajectoire pour l’atteindre et mettre en place les moyens pour réaliser avec succès la transformation.

Les déclencheurs pour une mise œuvre de TOGAF peuvent être :

- la fusion ou rachat de 2 organisations,

- la conception de services innovants,

- la réorganisation interne face à la concurrence.

Mes retours d’expérience m’ont montré que l’on doit toujours adapter une méthode au contexte et ne jamais vouloir l’appliquer à la lettre coûte que coûte sinon de risquer que les parties prenantes ne veulent plus s’impliquer.

Les évolutions concernent des domaines spécifiques liées aux objectifs métiers et l’organisation continue de fonctionner comme s’il n’y avait pas de transformation en cours.

Concrètement la trajectoire vers l’architecture cible est constituée de projets de réorganisation de processus métiers, de développement d’applications, du changement de modèles de données.

L’élaboration de la planification des projets opérationnels est un des principaux livrables de TOGAF.

Pallier 1 : réalisation des modules applicatifs de gestion des personnes et des contrats pour le domaine individuel, cartographie du nouveau référentiel produit, réalisation du module applicatif concernant le paramétrage et le référentiel des produits, migration des anciennes bases de données vers le nouveau modèle.

Pallier 2 : développement du domaine collectif, réalisation des moteurs de liquidation des garanties santé et prévoyance, intégration des modules applicatifs

Pallier 3 : réalisation des modules de traitements des prestations pour les gestionnaires santé et prévoyance, intégration des modules, accompagnement aux changements pour les paramètreurs et les gestionnaires.

Pallier 4 : développement des batchs, refonte du site internet pour les adhérents en individuel et collectif.

Pallier 5 : mise en production

Les différences entre l’architecture d’origine et la cible doivent être liées avec les objectifs métiers, cette traçabilité est matérialisée par une matrice « écarts existant/cible et objectifs métiers » pour étude et vérification.

Ces indicateurs permettent de matérialiser l’effort à fournir pour que l’organisation capable de répondre à la nouvelle stratégie.

A-t-on suffisamment innover, a-t-on les bonnes compétences, les processus métiers sont-ils efficients, les infrastructures techniques sont-elles en adéquation avec l’ambition stratégique ?

Il faut bien avoir conscience qu’au cours de la phase d’élaboration, l’identification des écarts et l’évaluation des impacts sont intimement liés, et on doit toujours considérer l’entreprise dans sa globalité.

L’ADM a pour but d’établir de nouvelles capacités métiers, pour satisfaire les clients. C’est toute la chaîne de production de valeur qui est concernée. Une application techniquement réussie ne suffit pas s’il n’y a pas l’adhésion de ces utilisateurs, l’implication de la direction générale, un processus non optimisé.

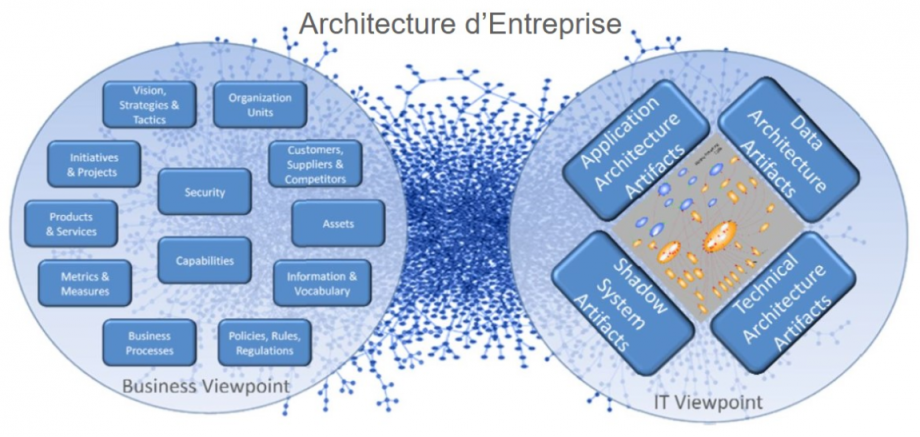

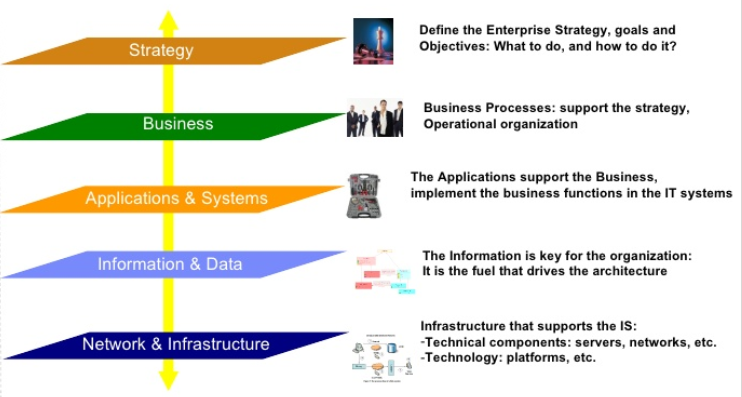

Qu'en est il des couches d’architecture dans TOGAF.

Dans l’architecture TOGAF, on retrouve à peu de choses près les niveaux de l’urbanisation des Systèmes d’Information (métier, fonctionnel, applicatif, technique) :

- L’architecture métier représente la stratégie, les objectifs, les processus métiers, les aspects fonctionnels.

- L’architecture des données représente les aspects organisationnels et la gestion des informations

- L’architecture applicative représente les applications, les modules ou composants logiciels ainsi que les relations et les communications qui existent entre eux.

- L’architecture technique représente le déploiement de ces composants, les frameworks techniques de base, les matériels et les infrastructures réseaux.

La aussi comme dans toutes les méthodes, on va trouver un référentiel d’architecture afin de stocker, communiquer et capitaliser ces informations stratégiques pour l’organisation et qui va faciliter l’aide aux décisions.

TOGAF n’échappe pas à la règles des méthodes en distinguant « architecture » (ABB Architecture Building Block) et « solution » (Solution Building Block).

N’oublions pas les exigences et les contraintes !

L'OMG (Object Management Group) a défini une norme de modélisation sur les aspects stratégie, objectifs métiers, buts, nommée BMM (Business Motivation Model), voici les principaux articles que j'y avais consacré dans la catégorie BMM du site :

- BMM Business Motivation Model, norme OMG, les idées clés pour mieux comprendre la stratégie d'entreprise

- BMM Business Motivation Model, norme OMG, les éléments de modélisation – vision, but, objectif, stratégie, tactique, ...

- Cours complet BMM Business Motivation Model norme OMG - les concepts de base – les moyens pour parvenir à ses fins

- Cours complet BMM Business Motivation Model norme OMG - les facteurs impactants et les évaluations de leurs influences

- Positionnement des processus et règles métiers dans la norme BMM Business Motivation Model de l’OMG et autres artefacts génériques

TOGAF défini des concepts permettant de formaliser les résultats escomptés :

- Les objectifs stratégiques, buts, grandes orientations

- Les objectifs opérationnels transforment les objectifs stratégiques ou résultats mesurables

- Les pilotes (drivers) concernent des changements conjoncturels et la nécessité de s’adapteraux innovations technologiques.

- Les spécifications qui vont être réalisées pour parvenir à ces objectifs.

- Les contraintes externes qui vont réduire les objectifs. Par exemple une nouvelle loi, impose des règles que l’on doit intégrer et qui peuvent impacter les objectifs de l’organisation.

L’architecture d’entreprise met en œuvre la traçabilité entre les buts fixés et les composants du système ce qui permet de toujours vérifier l’adéquation entre les besoins métiers et l’architecture.

Et l’humain dans tout ça ?

TOGAF propose d’identifier chaque partie prenante grâce à une série de questions ( qui gère les ressources, qui décide de la stratégie, qui met en place le processus de transformation, …).

TOGAF gère la conduite du changement en identifiant les risques de résistance aux changements et pouvoir définir les actions à entreprendre pour les circonscrire.

Pour communiquer avec les différentes parties prenantes, TOGAF met en œuvre les points de vue qui sont des représentations du système adaptées à ce que recherche l’interlocuteur, à son niveau.

Par exemple, la direction générale s’intéresse à des descriptions globales et transverses et ne veut pas rentrer dans le détail.

Qui est le patron ?

La direction fixe les objectifs stratégiques qui se traduisent en décision relevant de l’architecture et notamment dans l’évolution du système d’information.

Les objectifs stratégiques ou les exigences métiers sont formalisées dans la partie « Architecture Métier » de TOGAF ce qui permet de tracer des liens entre ces éléments et les autres composants du système.

Elle permet de mesurer les impacts lorsqu'il y aura une évolution pour s’adapter aux besoins futurs.

Des forces parasites font que le système a tendance à s’éloigner de la trajectoire ou à ne plus respecter les règles établies.

Pour éviter cela, une organisation centralisée, basée sur une gouvernance transverse doit prendre en charge l’architecture de l’entreprise, ses choix stratégiques, ses principes et son plan d’action.

Cette gouvernance se présente sous forme d’un comité d’architecture qui a un rôle de contrôle et de de pilotage.

TOGAF possède un catalogue de principe d’architecture comme :

- Le système doit être indépendant des plates-formes techniques

- La continuité de services

- La qualité des données

- Les applications doivent être harmonisées

- Les utilisateurs doivent être impliqués dans les choix d’architecture

- L’utilisabilité des applications

- …

- expliquer la méthode ADM,

- décrire le métamodèle TOGAF,

- donner les bonnes techniques de modélisation,

- conseiller sur les outils à utiliser,

- formaliser les modèles à utiliser pour les différentes phases ADM,

- ...

Rhona Maxwel

@rhona_helena

"Exister consiste à changer, changer à se mûrir, se mûrir à se créer indéfiniment soi-même."

Henri Bergson

Articles conseillés :

La méthode top-down dans l'urbanisme du Sytème d'Information

Objectifs des indicateurs du processus d'urbanisation du Système d'Information

On remet une couche sur le cadre d'urbanisation SI ?

Urbanisation SI : comment marche le méta-modèle ?

Libérez-vous, laissez votre stratégie prendre le leadership"

En cas d'évènements imprévus, votre SI doit savoir jouer les "Transformers" !

Avec un peu de métier, métamodéliser la vue métier pour assurer la traçabilité avec la stratégie