Militez-vous pour la transversalité, la mutualisation, l'évolutivité, le partage et la coopération ?

Depuis quand remonte le dernier diagnostique de votre entreprise ? Quelles en sont ses points forts et ses point faibles ?

Avez-vous analysé l'environnement en terme d'opportunités et de menaces ?

Une bonne stratégie commence par mettre en évidence la structure de la concurrence. Puis il faut évaluer la force de persuasion de l'organisation pour imposer ses vues aux fournisseurs, partenaies et clients. De nouveaux troubles fêtes peuvent-ils arriver sur le marché pour le révolutionner ?

Le Système d'Information est une partie hautement stratégique et de nos jours, c'est la solution à la performance opérationnelle et à l'efficience de l'organisation.

En êtes-vous convaincu ?

Une direction générale ne parle jamais des problèmes de son système d'information mais toujours ceux de son système informatique.

Les objectifs stratégiques d'entreprise doivent être traduit explicitement en objectifs opérationnels, dont les conditions d'atteinte soient définissables et le degré mesurable. La stratégie du système d'information se définit à partir d'un objectif à atteindre, connaître l'existant dont on part, concevoir la trajectoire pour arriver à cet objectif et mettre en oeuvre les ressources nécessaires pour y parvenir.

La maîtrise du système d'information passe par la connaissance approfondi de la mission de l'entreprise, des évènements et des acteurs externes qui la sollicitent.

Ces évènements déclenchent des processus transverses aux domaines méties qui réalisent des activités complémentaires, partagent et enrichissent de l'information, utilisent des outils informatique.

Pour avoir participer à de nombreuses missions dans différents types d'organisation, je peux dire que les principes de transversalité, mutualisation, évolutivité, partage et coopération ne sont pas compris ou ne sont pas délibérément appliqués.

"La fleur de lotus vient au milieu de la boue."

Proverbe japonais

Voir aussi :

http://urbanisation-si.over-blog.com/

http://urbanisation-des-si.blogspot.fr/

http://urbanisation-si.eklablog.com/

Recette d'une bonne urbanisation du SI

- Définir son SI cible c’est à dire celui qui sera plus apte à s’aligner sur la stratégie de l’entreprise et à mieux servir les processus métiers

- Définir les règles de construction (fédération des briques) permettant d’avoir un SI agile, c’est à dire celui qui traduit à la fois réactivité, évolutivité, réutilisabilité et cohérence globale du SI

- Déterminer la trajectoire permettant de passer de l’ancien SI au nouveau SI cible par version successives

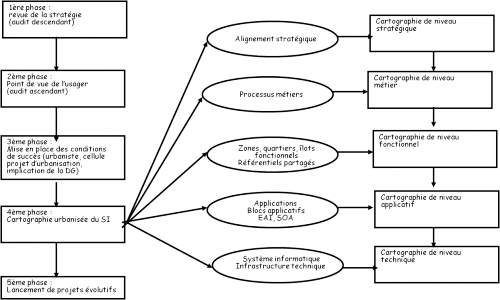

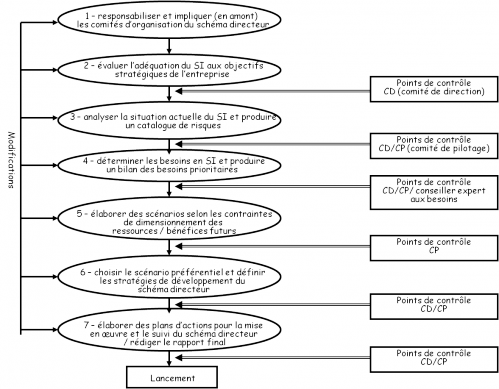

1ère phase : revue de la stratégie : audit descendant

- Analyser les documents de synthèse présentant les choix stratégiques de l’entreprise

- Auditer le SI actuel :

- Le SI actuel s’adapte-t-il aisément aux stratégies de croissance externe (fusions, acquisitions, création de filiale commune, …

- Réaliser une première classification et hiérarchisation des besoins

- Comprendre les stratégies métiers et déterminer quelles sont les évolutions à envisager

- Définir la vision cible

- Interviewer la MOA :

- Le SI actuel répond il rapidement aux nouveaux besoins de réorganisation des processus de son métier ?

- S’il constate un accroissement des dysfonctionnements dus à une augmentation de la complexité du système actuel ?

- Interviewer les informaticiens :

- Le SI actuel nécessite-t-il des dédoublonnages ?

- Le SI actuel impose-t-il des travaux de ressaisies ?

- Le SI actuel impose-t-il des doubles vérifications ?

- Le SI actuel éprouve-t-il des difficultés à intégrer de nouvelles technologies ?

- Préciser le profil de l’urbaniste du SI

- Une bonne capacité à appréhender les choix stratégiques de l’entreprise

- Une bonne connaissance du secteur d’activité de l’entreprise

- Une solide expérience du métier de la MOA pour laquelle il intervient

- Une approche systémique de l’entreprise permettant d’appréhender à la fois les enjeux de l’entreprise, les défis du marché et les besoins des clients

- Une maîtrise de la conceptualisation, de la modélisation et du management de SI

- Une force de négociation, de conviction et de conduite du changement

- Créer une cellule de projet d’urbanisation du SI

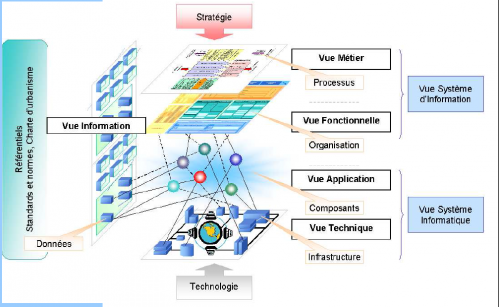

- Cartographie de niveau stratégie

- Cartographie de niveau métier

- Cartographie de niveau fonctionnelle

- Cartographie de niveau applicatif

- Cartographie d’infrastructure (EAI ou SOA)

- Les projets urbanisant le SI doivent prendre en considération la composante technologique (système informatique) qui est un élément essentiel du SI mais ne doit en aucun cas occulter les autres composantes notamment humaines et organisationnelles

- Un projet urbanisant le SI nécessite une démarche méthodologique de conduite de projet qui commence par l’expression des besoins et s’achève par la livraison d’un outil opérationnel conforme aux besoins exprimés

- Entre ces 2 jalons extrêmes se déroule le cycle de vie du projet (étude préalable, analyse, conception, réalisation, tests et intégration, déploiement, maintenance, évolution)

- 2 principales méthodes :

- le cycle de vie en cascade

- le cycle de vie itératif (UP = Unified Process)

- Le cycle de vie itératif est largement recommandé pour les projets urbanisant le SI

- Son concept est simple : les systèmes complexes qui fonctionnent sont toujours des évolutions de systèmes plus simples qui fonctionnent

- A qualité d’encadrement équivalent, un cycle itératif produit des résultats plus stables qu’un cycle linéaire

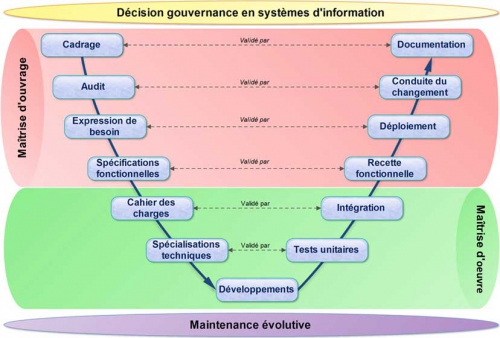

Les (bonnes ?) relations MOA/MOE.

La démarche d'urbanisation du SI oblige à impliquer ses MOA (maîtrise d'ouvrage) et pour cela il faut se donner les moyens d'une véritable professionalisation du SI de sa MOA afin de minimiser les risques projets.

La MOA stratégique (commanditaire) donne les objectifs du futur système, les ressources financières et intervient au niveau du pilotage, des processus métiers et de la vue fonctionnelle.

Le maître d'ouvrage projet (MOA déléguée) est nommée par la MOA stratégique pour agir par délégation afin de mener à bien le projet. Elle doit définir les objectifs stratégiques, organisationnels, fonctionnels, technologiques.

L'assistance à MOA (AMOA) formalise les objectifs en exigences. Elle préparent les validations des solutions qui seront pilotées par la MOA et le planning de la MOE (maîtrise d'oeuvre).

La MOA doit :

- vérifier la conformité des solutions avec les exigences

- préparer et piloter la conduite du changement

- adapter l'organisation aux nouveaux systèmes

- définir les nouvelles procédures

- sensibiliser les personnes concernées par les changements

- communiquer vis à vis des acteurs concernés par le nouveau système

- former les utilisateurs

Le pilotage du projet est assué par la MOA déléguée qui rapporte au comité projet, de pilotage ou directeur pour les décisions majeures.

La MOA opérationnelle est constituée d'utilisateurs, d'experts métiers qui assurent les missions :

- d'expression de besoins

- de conduite du changement

La MOA opérationnelle intervient sur les vues processus métier et fonctionnelles (modéles des données métiers).

L'AMOA (entité appartenant à la même entreprise ou à des sociétés externes spécialisées dans les domaines requis) est constituée de spécialistes pour :

- formaliser le besoin des utilisateurs sous forme de cahier des charges fonctionnel

- définir les exigences de management de projet et d'assurance qualité

- préparer et conduire les appels d'offres et aider au dépouillement des offres

- définir et conduire les opérations de validation vis-à-vis de la MOE

Ces missions utilisent les cartographies du plan d'urbanisme.

La MOE réalise le projet pour le compte de la MOA. Elle met en oeuvre le planning et les moyens humains et logistiques nécessaires (prestataires, ...). Les livrables (documents ou produits) de la MOE sont définis dans le contrat et leurs dates dans un planning.

La (bonne ?) relation MOA - MOE pemet de formaliser les besoins de la MOE pour réaliser le système et la vérification par la MOA que les réalisations sont conformes aux attentes.

Cette formalisation s'appuie sur des modèles :

- modèle des processus métiers (évènements métiers, enchaînement d'activités, acteurs...)

- modèle des règles métiers (règles de gestion)

- modéle des services métiers

- modèle des objets métiers utilisés dans les processus et leur cycle de vie ainsi que les règles de gestion associées

- modèle organisationnel

- modéle de document

Le plan d'urbanisme contient donc tous ces modèles qui serviront de support à la rédaction du cahier des charges fonctionnels et aux cahier des charges techniques.

"Ce qui est passé a fui ; ce que tu espères est absent ; mais le présent est à toi."

Proverbe arabe

Voir aussi :

http://urbanisation-si.over-blog.com/

http://urbanisation-des-si.blogspot.fr/

http://urbanisation-si.eklablog.com/

1001 manières de faire échouer un projet.

C'est un secret de polichinelle, moins de 20% des projets sont des réussites (respect des coûts, délais et exigences MOA remplies), près de 30% sont purement et simplement abandonnés et plus de 50% ont explosé les budgets (2 fois plus cher en moyenne), les délais (2 fois plus long que prévu) et n'ont répondu qu'à 60% de la couverture du besoin fonctionnel spécifié !

Le risque d'échec augmentant exponentiellement avec la taille du projet (en moyenne au delà de 2 M€ / an).

Quelles en sont les raisons ?

Le projet est trop gros, il n'y a pas eu de lotissement, de priorisation des grands domaines du projet, la direction générale a eu les yeux plus gros que le ventre, elle a voulut tout faire en même temps. Le projet s'est éternisé, les équipes ont perdu toute motivation qui est pourtant la clé de la réussite. Les langues se sont déliées, les critiques ont commencé à fuser minant le moral des troupes. Le projet a perdu sa taille humaine, l'imagination créatrice des participants a été bayonnée.

Les changements en provenance de la MOA arrivent trop souvent sans que soit mis en oeuvre un véritable processus de la gestion du changement.

Chacun , MOA, MOE, consultants, sous-traitants apportent leurs contributions sans réelle communication.

Au lieu d'encourager les synergies, le chef de projet s'est confiné dans un rôle de simple intermédiaire, sans contrôles véritables entre les différents intervenants aux intérêts divergents.

La clé du succès est le degré d'implication des acteurs ainsi qu'une définition claire et compréhensible d'objectifs réalistes. Malheureusement dans la majorité des cas les utilisateurs ne savent pas ou n'arrivent pas à exprimer leurs besoins. L'insuffisance du recueil des besoins explique dans 50% des cas l'abandon des projets.

Dans 5% à 15% des cas, l'échec est du aux technologies non maîtrisées ou qui ne correspondent pas aux métiers.

Comme nul ne sait faire du 1er coup, ni tout faire en même temps, ce n'est pas un surcoût que de faire un schéma directeur, d'utiliser des référentiels (CMMi, ITIL, COBIT) et un plan d'urbanisme, qui sont au contraire des méthodes de diminution de risque.

L'échec n'est pas du à des mauvaises solutions à de vrais problèmes mais à de bonnes solutions à de faux problémes.

Donc, si vous voulez aller plus vite et bien prenez votre temps !

"La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse. La vieillesse est le temps de la pratiquer."

Jean-Jacques Rousseau

Voir aussi :

http://urbanisation-si.over-blog.com/

http://urbanisation-des-si.blogspot.fr/

http://urbanisation-si.eklablog.com/

Comment être un grand stratège pour le SI ?

On doit tout d'abord connaître ou redéfinir la mission de l'organisation, les acteurs externes, les évènements, les services, les partenaires, les fournisseurs, ...

Il est courant aujourd'hui d'implémenter la dématérialisation des documents, de mettre en place des moyens de communications fiables et sécurisés avec les acteurs externes.

La cartographie de l'existant donne la vue des processus métiers et leurs implémentations applicatives et techniques actuels.

La cartographie cible modélise ce qui est conservé, modifié et créé. Elle permet de mesurer l'ampleur du changement et leurs impacts.

Décider d'une nouvelle stratégie implique une rénovation métier, une nouvelle organisation pour connaître qui va réaliser les nouvelles tâches et impacte la cartographie des processus et la cartographie fonctionnelle avec des modifications importantes du modèle des objets métiers.

L'expression de besoins des métiers doit être pondérée en fonction de la stratégie. Un choix et une priorisation des projets sera nécessiare.

La mise en oeuvre d'une stratégie de SI et l'intégration de nouvelles technologies nécessitent :

- de concevoir l'architecture capable de traduire ces nouvelles technologies en solutions adaptées aux besoins métiers

- de posséder les compétences sur l'état de l'art des technologies et ce qu'elles vont apporter aux métiers.

Les préconisations d'une architecture technique adaptés est conditionnée par :

- les besoins fonctionnels, la technique doit répondre aux besoins exprimés par les utilisateurs

- les contraintes techniques et les solutions proposées doivent s'interfacer avec les applications existantes.

Les modèles cibles peuvent être conçus à partir des cahiers des charges des projets arrivés à maturité dont la cible et une MOA sont identifiées.

Les éléments disponibles et le contexte permet de cadrer le schéma directeur, de définir les objectifs, d'en déduire les livrables et d'arriver à un document de cadrage. La méthode doit être industrialisée, sans oublier le transfert de compétence et les formations vers les équipes dédiées.

Une planification et une pondération des projets doivent être réalisée en fonction :

- les résultats attendus qui doivent être spécifiés

- la contribution des projets à l'atteinte des objectifs stratégiques

- du classement des projets en fonction des coûts, des ressources, des prestations externes et des délais.

Mais attention à l'utilisation simultanée d'une même ressource, de l'augmentation du risque organisationnel du à de trop nombreux changements au même moment et le cumul des coûts.

La solution est de scénariser en tenant compte :

- des contraintes des ressources budgétaires

- des délais de réalisation

- de chemins critiques (une tâche doit être impérativement réalisée avant une autre)

- des capacités de management

- des disponibilités de la MOA

- d'avoir suffisamment d'effectifs compétents pour réaliser les actions

- de capacité d'encadrement de prestataires externes.

Les scénarios sont conçus en fonction de :

- un ensemble cohérent de projets ayant pour pour objectif un résultat tangible pour l'entreprise

- les enjeux, les inconvénients à ne pas réaliser ces projets, les risques liés à ces projets, le ROI éventuel, la contribution aux axes stratégiques.

- les dépendances, les pré et les post conditions.

On peut classer les scénarios :

- scénarios privilégiant le délai

- scénarios privilégiant le minimum de risques

- scénarios privilégiant une composition de critères (coût, enjeux, ...).

Un dossier de choix de ces scénarios doit être réalisé en présentant les avantages et les inconvénients.

Autrement dit, pour que votre stratégie réussise, il vous faudra les qualités à la fois de Madame "Soleil" et de "Kasparov" ;-)

"Veux-tu vivre heureux ? Chemine avec 2 sacs, l'un pour donner, l'autre pour recevoir."

Johann Wolfgang von Goethe

Voir aussi :

http://urbanisation-si.over-blog.com/

http://urbanisation-des-si.blogspot.fr/

http://urbanisation-si.eklablog.com/

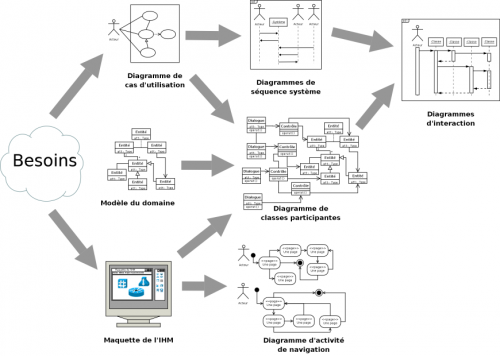

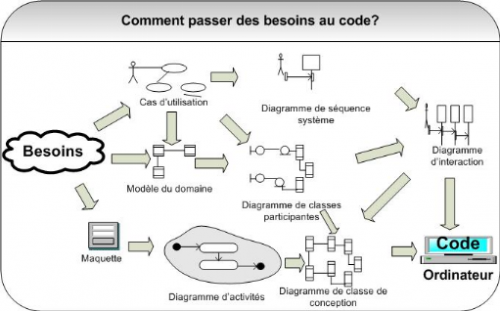

Mais à quoi peut bien servir la modélisation dans l'urbanisation du SI ?

Qu'y a t'il de pertinent dans la modélistion pour l'urbanisation du SI ?

Les avantages du concept de modèle aussi bien du point de vue des implications méthodologiques que des conséquences épistémologiques sur la nature des systèmes sont :

- simuler un comportement de manière prédictive

- de séparer le primordial du détail

- de communiquer, de provoquer des réactions, des critiques, des besoins, des questions pertinentes

- de simplifier la réalité

- contient la définition des concepts ainsi que les diagrammes associés

- représenter la concision, la précision

- utiliser un espéranto, un langage universel normalisé avec lequel tous les profils pourront communiquer, les métiers et les techniciens

- la technicité des modèles requiert un langage normalisé

- permet d'unifier la diversité du réel pour le réduire à une vision unique, intelligible et cohérent

- avoir une intelligibilité du système permettant de communiquer

- une intelligibilité pour les métiers

La méthode est de concevoir une représentation complexe par agrégation itérative d'éléments plus simples.

Un modèle rend intelligible, facilite la compréhension, permet de vérifier la cohérence, constitue la base décisionnelle.

Les outils de modélisation pour l'urbanisation du SI sont le langage normalisé UML et les cartographies.

Ne vous inquiétez pas on parlera de ces sujets brulants dans de prochains billets.

"On est rarement maître de se faire aimer, on l'est toujours de se faire estimer."

Bernard Le Bovier de Fontenelle

Voir aussi :

http://urbanisation-si.over-blog.com/

http://urbanisation-des-si.blogspot.fr/

http://urbanisation-si.eklablog.com/

La modélisation : tout juste bon à dépenser de l'argent pour rien ?

Comment justifier la modélisation ? Combien de fois au cours de diverses missions lorsque je présentais l'intérêt de la modélisation, le langage UML (Unified Modeling Language) et Enterprise Architect (AGL bien connu), j'entendais dire dans l'assistance que la modélisation ne servait à rien, que ce n'était que de la perte de temps. Certains me disaient qu'au départ on leur avait conseillé de modéliser et qu'au final ils n'avaient rien produit d'autres ! A priori ils n'avaient rien compris à la méthode de type UP (Unified Process) et à la modélisation.

Un modèle est la représentation imparfaite d'une réalité tellement complexe, que l'on va décider de ne la représenter que sous certains aspects avec un certain degré d'approximation. Les modéles UML sont des vues d'un système comparables aux plans d'un architecte représentant la façade, la vue de derrière, de coté, ... Aujourd'hui, les organisations et leur SI sont d'une complexité telle, qu'il est illusoire de vouloir en avoir une connaissance exhaustive. Les modèles sont des choix de représentation en fonction de certains critères et en faisant abstraction d'autres. On doit modéliser un système comme un cartographe réalise des cartes à différentes échelles. UML permet de réaliser des modéles à grande échelle, puis de les affiner au fur et à mesure jusqu'à arriver au niveau de détail souhaité. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir tout modéliser et surtout de détailler à l'extrême. Il faut des règles et des limtes pour spécifier ce qu'on modélisera et ce qu'on ne modélisera pas !

La complexité est inhérentes aux métiers, à la composition des référentiels du SI, à son dimensionnement, au degré de sophistication des technologies utilisées.

La modélisation permet de maîtriser la complexité en donnant l'illusion de la simplicité. La méthode est connu depuis des lustres, on divise un problème complexe en plusieurs sous problèmes plus simples qui peuvent être facilement analysés, décrit et dont on propose plusieurs solutions dont une seule sera validée. La modélisation permet de simuler le fonctionnement d'un système sans avoir à le realiser complètement donc à bas coûts.

Du reste le concept de modèles est universellement utilisé en mathématiques, physiques, biologie, médecine, météorologie, simulation de bombes nucléaires, ...

Un modèle est un ensemble de figurations, que la majorité pourra appréhender, ayant comme but la connaissance d'un système. Il permet de faire la distinction entre l'essentiel de l'accessoire et de fournir un canevas se subtituant à la complexité du système réel.

Le modèle comme moyen de penser la réalité en la simplifiant, est une fiction surveillée, une approximation réfutable.

Attention à ne pas prendre ces modèles pour la représentation exacte d'une réalité, qui est en fait beaucoup plus complexe, alors que leur seule utilité est de mettre en évidence la nature des corrélations entre les facteurs qu'ils prennent en compte.

Un modèle sert à structurer une situation, à schématiser les caractères primordiaux d'un contexte. Il pourra ainsi nous amener à nous poser les bonnes questions.

Un shéma vaut mieus qu'un long discours. Les modèles permettent de conceptualiser et de parler. Les 2 sont inséparables dans la phase heuristique de la réflexion. Le gain théorique est aussi un gain d'expression.

Bien tout ça c'est bien gentil mais qu'est ce que cela apporte à l'urbanisation du SI, c'est ce que nous verrons dans un prochain épisode.

"Si tu as de nombreuses richesses, donne ton bien, si tu en possèdes peu, donne ton coeur."

Proverbe africain

Voir aussi :

http://urbanisation-si.over-blog.com/

http://urbanisation-des-si.blogspot.fr/

http://urbanisation-si.eklablog.com/

Une bonne carte ne vous donnera jamais votre destination si vous ne savez pas où vous êtes !

Un des concepts de l'urbanisation du SI consiste à décomposer, réglementer et clarifier l'interopérabilité entre les blocs afin de rendre le SI fortement cohérent et faiblement couplé. Dans le découpage en blocs, on aura des blocs reconduisant l'existant, des blocs modifiés et des nouveaux, la condition étant de contribuer aux objectifs opérationnels découlant de la stratégie d'entreprise.

Ceci a tous les avantages :

- possibilité de refonte progressive ou partielle du SI

- augmenter la maintenabilité en cas de modification du modèle de données

- le SI est indépendant d'un changement dans un service interne à un bloc

Le SI urbanisé est comme le "melting pot américain", il possède des blocs de granularités différentes, anciens, modifiés, nouveaux, de type progiciels ou utilisant des technologies différentes.

L'espéranto permettant de faire communiquer tout ce petit monde est composé de plusieurs briques. Tout d'abord la modélisation du système avec le langage UML (Unified Modeling Language), BPMN (Business Process Model Notation) pour les processus métier, XML/XSD pour le langage pivot des données métiers communes à tout le SI. Ensuite l'ESB (Enterprise Service Bus), l'épine dorsale permettant à tous les sous-systèmes et applications d'être branchés et de pouvoir émettre/recevoir des messages avec transformation et adaptation dans le langage pivot.

Le concept d'encapsulation des blocs qui sont vus comme des boites noires avec des frontières imperméables communiquant par envoi de messages est bien respecté.

Un bloc fourni un ensemble de services appelables de l'extérieur, constituant son interface publique et sa prise de branchement à l'ESB.

Pour avoir un ROI à long terme dans une opération d'urbanisation du SI, il faut au départ ne pas hésiter à investir. La mise en oeuvre des concepts précédents a un coût. Tout est affaire de compromis dans le choix du niveau d'urbanisation à mettre en balance avec les coûts générés par l'affinage de la structuration en blocs. La position du curseur est lié au contexte de l'entreprise et est délicat à établir.

L'étape d'analyse des axes stratégiques permet de recueillir les éléments de compréhension, de communication et de préciser les indicateurs de performance pour le calcul du ROI global et pour chaque version de convergence vers la cible.

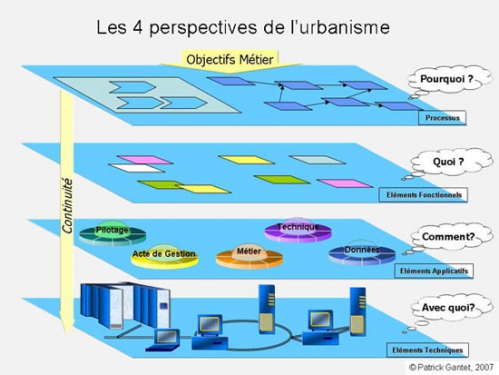

Cela ne sert à rien d'utiliser une carte pour connaître le chemin pour une destination si ne sait pas où on est ! L'étape suivante est donc l'analyse de l'existant, en quoi cet existant contribue à l'atteinte des objectifs opérationnels découlant de la stratégie et que doit on modifier, ajouter dans les 4 couches (processus métiers, fonctionnelle, applicative et technique).

Enfin l'étape du plan de convergence vers la cible où on doit définir le scénario permettant d'atteindre cette cible. En moyenne une nouvelle version est réalisée chaque année. Pour chacune d'elle, on identifie, on décrit les projets (applicatif, technique, conduite du changement, ...), on estime le coût et le ROI tout en tenant compte des contraintes.

Bien sur on sait déjà que la cible sera régulièrement réactualisée et que par conséquent la trajectoire ne sera pas rectiligne .

Une bonne pratique est de décrire en détail la 1ère version et moins finement les suivantes.

N'est t'on pas en train de répondre aux questions "qui suis je ? d'où je viens ? ou vais je ?" où le "je" serait à remplacer par "SI" ? Finalement l'urbanisation du SI est bien un problème philosophique !

"Celui dont le pied glisse montre le chemin à beaucoup."

Proverbe turc

Voir aussi :

http://urbanisation-si.over-blog.com/

http://urbanisation-des-si.blogspot.fr/

http://urbanisation-si.eklablog.com/

Les étapes d'un schéma directeur

- l’urbanisation du SI,

- la mise en œuvre de la gouvernance,

- une réduction des coûts informatiques,

- la modernisation du parc informatique,

- la réorganisation en processus, etc.

Quel lifting pour le SI ?

Tout est affaire de politique. Que veut faire la direction générale sur les 3 années à venir ? A t'on des projets d'acquisitions, de fusions, de recentrage sur son coeur de métier, d'externalisation, de conquête de nouveaux marchés ?

La stratégie de la DG va entraîner des objectifs pour les autres directions et notamment la DSI pour atteindre les orientations de la DG.

Pour répondre d'une manière générique aux objectifs du SI, il faut :

- structurer le SI existant en fonction d'une architecture et de règles qui permettent l'agilité, l'évolutivité, la réutilisabilité et la maintenabilité.

- d'intégrer plus facilement, plus rapidement et d'une manière plus efficiente les nouvelles fonctionnalités critiques (nouvelles lois, contraintes du marché).

- mettre l'accent sur les fonctionnalités à fortes valeurs ajoutées et réutiliser au maximum l'existant. Au niveau application, il faut faire une étude sérieuse car dès fois créer une nouvelle sans reprendre l'existant peut coûter moins cher !

- concevoir une base pour l'intégration de progiciels du marché.

Une fois parvenu à cet état de SI urbanisé, tout changement obéissant aux règles d'urbanisme, peut être intégré avec des impacts réduits et maîtrisés.

La méthode est fractale, on procède par système, sous-système et par itération.

Le principe de lotissement en gérant des étapes maîtrisables permet de réduire et de mieux gérer les risques. Même si au premier abord, cela peut coûter plus cher, en définitive on sera largement gagnant car on aura avec une meilleure maîtrise des risques et une progressivité du retour sur investissement, ce qui constituent les arguments décisifs.

La méthode considère une architecture en 4 couches :

- la couche métier : réalise la stratégie (le "pourquoi") de la DG, répond à la question "quels métiers ?" et "qui ?", décrit les processus métier.

- la couche fonctionnelle : répond à la question du "quoi ?", représente les fonctions que le système d'information doit supporter, réalise les activités de la couche supérieure (métier).

- la couche applicative : répond à la question du "comment ?", implémente au niveau du système informatique les blocs fonctionnels sous forme de composants applicatifs (logiciels, progiciels, composants, ...)

- la couche technique : répond à la question "avec quoi ?", représente l'infrastructure informatique globale.

La couche des processus métiers est la plus difficile à concevoir et c'est le point de départ de la méthodologie d'urbanisation du SI.

La partie existante du SI est bien souvent ancienne et stratifiée. Reposant sur des applications monolithiques, la notion de processus métiers transverses n'existe pas dans un SI en silos. La définition de processus métier est implicite.

Les couches fonctionnelles et applicatives sont la base de l'opération d'urbanisation. La méthode propose 3 niveaux hiérarchiques du grand au plus petit :

- la zone

- le quartier

- le bloc ou l'îlot

Généralement, on désigne indifféremment par bloc, une zone, un quartier ou un îlot.

La démarche d'urbanisation du SI consiste à restructurer le SI avec ces niveaux ou chaque bloc est hermétique et communique par message. Chaque bloc possède une interface de communication offrant les services que l'extérieur peut appeler avec des entrées et des sorties.

La modularité, la forte cohérence et le faible couplage du SI, s'inspire des concepts de l'Orienté Objet : les objets communiquent par message, ils sont issus d'une classe, le concept d'encapsulation permettant d'interdire l'accès à des attributs et des méthodes et d'offrir au monde extérieur une interface d'utilisation indépendante de son implémentation.

On retrouve le caractère fractal ou des concepts de forte cohérence, de faible couplage et d'encapsulation se retrouve à différentes échelles, microscopiques au niveau des objets métiers et macroscopique au niveau de l'urbanisation du SI.

N'est ce pas ainsi qu'est fait le monde, depuis l'infiniment petit avec les particules jusqu'à l'infiniment grand avec les étoiles, les galaxies voir les amas de galaxie ;-) ?

"L'expérience est une lanterne que l'on porte dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru."

Confucius

Voir aussi :

http://urbanisation-si.over-blog.com/

http://urbanisation-des-si.blogspot.fr/

http://urbanisation-si.eklablog.com/